Da wir unsere Webseite abspecken, packe ich die Berichte über unseren Hausbau hier in den Blog:

anno 2009... und heute: 2019 - 10 Jahre! 🙂 Der Bericht stammt von 2012 und spiegelt unsere Weltsicht und Erfahrungen von damals. Wir lassen ihn als Momentaufnahme so stehen und die technischen Fakten haben sich auch nicht geändert. Zur Zeit bauen wir ein zweites Haus, ebenfalls mit unseren eigenen Händen und in ähnlicher Bauweise, bei dem wir aus den Fehlern, die wir beim ersten Mal gemacht haben, lernen durften.

Da waren wir nun, der Herr Lehrer und die Ernährungswissenschaftlerin, zwei Stadtmäuse, die das Leben auf dem Land bisher eigentlich nur aus Heimatfilmen, Wochenendausflügen und einem Urlaub auf dem Bauernhof kannten. Dass Kühe nicht lila sind wussten wir zwar schon, aber von Gartenbau, Landschaftspflege und Tierhaltung über Katze und Hund hinaus, hatten wir bisher nicht viel gelernt. Leider ist das ja kein Unterrichtsfach in der Schule. Also alles „learning by doing“, die wahrscheinlich meistgenutzten drei Wörter auf diesem Hektar in den letzten drei Jahren. So auch bei der Ausführung des nächsten Teils von Christophs Traum: der Hausbau. Als er mir, noch via Internet, davon erzählte, dass er den Wunsch habe, sein Haus selbst zu bauen, dachte ich, er meint das so, wie es die meisten Menschen meinen, wenn sie sagen „Wir bauen ein Haus“. Also, man bespricht mit einem Architekten, was man sich vorstellt und macht am Ende vielleicht auch das Eine oder Andere selbst, aber den Großteil erledigt irgendeine Baufirma. Christoph allerdings sagte: „Nein, ICH baue das Haus“. Ich antwortete:“ Ohhhhhhh! Super!!!“ Konnte mir aber insgeheim nicht vorstellen, wie er das anstellen will. Schließlich ist auch „Haus bauen“ kein Unterrichtsfach in der Schule. Ich dachte mir also: „Ok, dann wird es wahrscheinlich so eine Art Hütte, als Kinder haben wir ja auch oft Hütten gebaut…“. Als ich dann jedoch die Baupläne sah, staunte ich nicht schlecht. Es handelte sich tatsächlich um ein „richtiges“ Haus, Grundmaße sechs auf zehn Meter, mit festen Wänden, zwei Stockwerken, Veranda und einem Ziegeldach, gebaut auf dem höchsten Punkt des Hektars. Allerdings konnte ich mir nun noch weniger vorstellen, wie das als Laie hinzubekommen sein sollte.

Da ich aber auch nicht auf ewig einen Wohnwagen bewohnen wollte, auch wenn dieser noch durch einen zweiten, etwas größeren, ergänzt worden war, war auch ich dafür, das Experiment zu wagen. Die Lösung war tatsächlich: learning by doing! Wir haben das Haus wirklich komplett selbst gebaut, Schritt für Schritt, ich sitze darin, habe es warm und gemütlich, während ich das hier schreibe. Lies hier die Geschichte:

Der Plan war es, ein Haus komplett aus natürlichen Materialien und so kostengünstig wie möglich zu bauen. Das heißt, in erster Linie kamen Holz, der auf unserem Land reichlich vorhandene Lehm, Stroh und diverses gebrauchtes Baumaterial zum Einsatz. Es sollte ein klassischer Riegelbau werden, ausgefacht mit selbst hergestellten Ziegeln aus einem Lehm-Stroh-Gemisch und einem Kaltdach aus normalen Dachziegeln.

Wir fingen, ganz logisch, mit den Fundamenten an. Diese wurden aus Backsteinziegeln gemauert, die wie fast alle unserer Ziegel, von einem abgebrochenen Haus aus dem Dorf stammten. Das Mauern an sich stellte kein Problem dar, jedoch das Austarieren auf eine Höhe, damit uns hinterher beim Essen nicht die Suppe aus dem Teller läuft, stellte eine erste Herausforderung für uns dar, die wir allerdings ganz gut meisterten. Das „Tabellenbuch für das Bau- und Holzgewerbe“, ein unscheinbares kleines Heft, von uns bald nur noch „die Bibel“ genannt, war uns den ganzen Bau über eine große Hilfe.

Nach den Fundamenten war das Fachwerk an der Reihe und damit jede Menge schwerer, langer Balken, die es zu bearbeiten und stämmen galt. Schon an diesem Punkt zweifelte ich stark, ob es wirklich möglich sei, alleine solche Arbeiten zu bewältigen. Auch Christoph wurde unsicher und es dauerte einige Zeit, bis er sich nach der Grundrahmen-Konstruktion in die „dritte Dimension“ wagte, also seinen ersten Balken in die Senkrechte stellte. Glücklicherweise erwies er sich als Naturtalent und ging schon bald mit der Kettensäge sicherer um, als mit dem Brotmesser. So errichtete Christoph innerhalb von sechs Wochen das Fachwerk, inklusive der Dachkonstruktion. Ab der zweiten Etage hatte er Unterstützung von einem Freund beim Stämmen der Balken. Ich war dabei keine große Hilfe, da mir das Holz einfach zu schwer war und ich muss gestehen, ich wagte in dieser Zeit kaum, zu den Beiden hinauf zu schauen, wie sie da in sechs Meter Höhe wie die Äffchen mit ihren Balken balancierten.

Zwischendurch stellten wir immer wieder Lehmziegel her, von denen Christoph auch schon in seinem ersten Jahr in Ungarn einige produziert hatte. Insgesamt benötigten wir circa 2000 Stück für unseren Bau, in jeden dieser Ziegel steckten wir ein kleines Stückchen Rosenquarz, um uns die bestmögliche Energie ins Haus zu holen. Ende August feierten wir gleichzeitig mit meinem Geburtstag auch das Richtfest, aber es gab kein Ausruhen, der Winter stand schon fast vor der Tür und unser Wohnwagen bot definitiv kein winterfestes Quartier! Also machten wir gleich weiter und deckten das Dach, hier verwendeten wir gebrauchte Ziegel, die wir im Dorf kauften. Dann starteten wir mit dem Bau und der Isolation (Lehm und Stroh) der Böden, fingen an die Lehmziegel zu vermauern und bauten die Fenster ein, die wir auch gebraucht erstanden von einem Händler, der Fenster und Türen von Abbruchhäusern aus Österreich importiert. So schafften wir es tatsächlich, Anfang November mit dem Einbruch der Kälte in unser Haus „einzuziehen“, allerdings mussten wir unsere Matratze ins Stroh legen, weil der endgültige Boden noch nicht gelegt war.Wir hatten nur einen kleinen provisorischen Ofen und es fehlte natürlich an sämtlicher Einrichtung. Eigentlich hatten wir nur diese eine Matratze, zwei Sitzkissen aus dem Wohnwagen und jede Menge Stroh und Lehm, der obere Raum war noch überhaupt nicht bewohnbar. Zum Kochen mussten wir weiterhin in den Wohnwagen, dementsprechend bestanden unsere Mahlzeiten zu 90% aus Müsli und Erdnüssen. Bis Mitte Dezember machten wir dann den Boden fertig und mauerten im oberen Stockwerk weiter, bis es dann so kalt wurde, dass sogar die Katze des Nachts unter die Decke gekrochen kam. Wir beschlossen, uns in die Winter“arbeits“ferien zu verabschieden und fuhren für zwei Monate in die Schweiz, um Geld zu verdienen. Im nächsten Frühjahr nahmen wir unsere Arbeit am Haus wieder auf und ein Möbeltransport mit unseren in Deutschland und der Schweiz eingestellten Möbeln ermöglichte uns sogar schon eine bescheidene Einrichtung unseres Heimes. Wir verbrachten das Jahr mit dem endgültigen Vermauern und Verputzen der Wände innen und außen, dem Ausbau des oberen Stockwerkes, der Isolation des Dachbodens, weiterer Lehmziegelproduktion und deren Vermauern, dem Bau der Veranda und diversen zeitaufwendigen Innenausbauarbeiten, wie dem Bau von Fensterbänken, einer Treppe, der Decke im oberen Stockwerk, dem Mauern des Schornsteines, dem Einrichten einer Zisterne im Dach, Bau eines Kochofens usw. Die Inneneinrichtung wanderte quer durch Haus von oben nach unten, hin und her, in die Mitte der Räume und wieder zurück, je nachdem, wo sich gerade die Baustelle befand. Im Winter ging Christoph wieder für zweieinhalb Monate in die Schweiz und ich erprobte die Winterfestigkeit unseres Hauses. Es schlug sich mit Bravour, allerdings war klar, dass wir noch einen richtig großen Heizofen benötigten, um die 120 Quadratmeter Wohnfläche warm zu bekommen. Dieser wurde in diesem Jahr in Angriff genommen. Ausserdem produzierten wir wieder Lehmziegel, mit denen wir vier der eingebauten Fenster wieder zumauerten, weil uns der Wärmeverlust über die großen Glasflächen zu stark war und die gebrauchten Fenster auch nicht alle von bester Qualität waren. Die Rahmen der verbliebenen Fenster wurden neu gestrichen, das obere Stockwerk wurde durch Rigipswände in drei Räume unterteilt, wir bauten Regale, richteten die Speisekammer und einen Schrankraum ein, installierten die Solar-Stromanlage und bauten die Veranda mit einem Geländer, einem Windfang und einer Komposttoilette am Haus aus.

Nun ist es wieder Winter, es gibt zwar noch immer einiges zu tun, die Beschäftigung für das nächste Jahr ist garantiert, zum Beispiel steht der Ausbau der Küche und der Abstellkammer noch an und es warten noch jede Menge Kleinigkeiten wie Fuß- und Deckenleisten auf ihre Erledigung, aber in den letzten drei Jahren haben wir tatsächlich ein (fast) komplettes Haus buchstäblich aus dem Boden gestampft, ein Haus, das wirklich als solches zu nennen ist: ein warmes, gemütliches, sicheres Heim mit Charakter und Charme! Natürlich ist nicht alles perfekt und hier und da sieht man, dass keine Profis am Werk waren, denn wirklich jeder einzelne Schritt beim Bau war komplettes learning by doing, manchmal waren es dadurch sehr langsame und kleine Schritte, denn vor jeder neuen Aufgabe standen wir zuerst mit riesengroßen Fragezeichen in den Augen. Wir fanden oft wahrscheinlich ungewöhnliche Lösungen, aber wir fanden sie, manchmal erwiesen sie sich als unpraktisch und wir mussten alles umändern, aber wir sind immer zu unserem Ziel gekommen. Es brauchte viel Flexibilität und des Öfteren fühlte ich mich wie Pipi Langstrumpf in ihrer Villa Kunterbunt, denn wir mussten mehr als einmal unsere Vorstellungen komplett umändern, damit sie realisierbar wurden, aber nun sitzen wir hier und würden unser Haus nicht für „die doppelte Menge“ eines anderen eintauschen wollen.

Die Lehmziegel

Lehm besitzt die guten Eigenschaften, dass er Wärme speichert und als offenporiges Material diese auf gesunde Art und Weise wieder abgibt. Stroh hat isolierende Wirkung, deswegen sind diese beiden Komponenten ein perfektes Duo für Hauswände und werden schon seit Jahrhunderten auf verschiedene Weise im Hausbau eingesetzt. Es gibt zum Beispiel Flechttechniken oder den Strohballenbau, bei dem das Stroh mit Lehm abgestrichen wird.

Der Ziegel, wie wir ihn herstellen, hat verschiedene Vorteile: Neben der schon genannten Superkombination von Wärmespeicherung und –isolierung sind die Ziegel mit einem Maß von 30 auf 20 auf 17 Zentimeter und durchschnittlich 5 kg Gewichthandlich und gut zu verarbeiten, das Stroh verhindert ein Rissigwerden des Lehms und die Ziegel sind sehr stabil, sodass sie mit einem normalen Fuchsschwanz zersägt und somit an Schrägen etc. angepasst werden können.

Zum Herstellen der Ziegel braucht man Lehm, Stroh, Wasser, eine Form und einen ebenen Untergrund zum Trocknen. Mit Wasser und Lehm stellt man eine „Lehmsuppe“ her, mit der man das Stroh benetzt und es dann circa sechs Stunden ziehen lässt, bis die Stroh-Lehm-Masse so formbar ist, dass sie eine modellierbare Konsistenz hat. Dann presst man die Masse durch die Formen und lässt die Rohlinge, je nach Witterung ungefähr zwei Wochen lang trocknen. Danach kann man sie vermauern, als Mörtel kann man auch wieder eine Stroh-Lehm-Masse, wahlweise noch vermischt mit etwas Sand, benutzen. So erhält man eine atmungsaktive sehr stabile Wand, die man beliebig verputzen kann.

Die Koch- und Heizöfen

Unser neues Haus müssen wir natürlich auch beheizen und etwas zu Essen kochen auch, deswegen war zu entscheiden, welche Energiequelle hierfür genutzt werden sollte. Von fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl wollten wir nicht abhängig sein, davon abgesehen, dass deren Förderung, Transport und Verbrennung nicht gerade nachhaltig ablaufen und gegen „moderne“ Varianten wie Holzpellets sprechen dieselben Argumente. Unsere Wahl fiel auf holzbefeuerte Koch- und Speicheröfen, da wir in einem robinienreichen Gebiet wohnen, also Brennholz in Hülle und Fülle vorhanden ist. Die Robinie ist das „Unkraut“ unter den Bäumen, da sie so gut wie unausrottbar ist und mit ihrem hyperschnellen Wachstum alles andere ersticken kann, dazu hat sie sehr hartes Holz, ähnlich der Eiche, das einen hohen Brennwert hat. In Kombination mit einer großen Fensterfront auf der Südseite des Hauses, um die Sonnenwärme auszunutzen, erschien uns dies als die bestmögliche Lösung.

Zum Bau der Öfen wurden in erster Linie normale Backsteine und ein Lehmmörtel verwendet. Beides sind offenporige Materialien, die die aufgenommene Wärme als gesunde Strahlungswärme wieder abgeben, im Gegensatz zu beispielsweise glasierten Kacheln, die bei gleicher Wärmestrahlung viel heißer werden und dadurch erstens den auf ihr liegenden und in der Luft vorhandenen Staub verbrennen, was ungesund ist und zweitens die Luft an den Kacheln zu sehr erhitzt, sodass sie Richtung Decke steigt und man immer einen heißen Kopf, aber kalte Füße hat.

Der Kochofen:

Christoph mauerte aus Backsteinziegeln und Lehm einen Ofen zum Kochen und Backen nach einer Beschreibung aus der Heftreihe „Einfälle statt Abfälle“. Koch- und Backstelle können unabhängig voneinander befeuert werden und der Ofen kann an wärmeren Tagen auch zum Heizen genutzt werden. Die Backröhre befindet sich auf Brusthöhe oberhalb und neben den Herdplatten, dadurch kann man den halbrunden Platz unter den Platten als Brennholzlager verwenden. Der Bereich der Kochplatten ist mit knapp 100 auf 50 Zentimetern recht groß, wo bei die Platte, die am weitesten von der Einfeuerstelle entfernt ist, eher als Warmhalte- denn als Kochplatte zu benutzen ist. Die beiden Standbeine des Ofens sind mit Lehm und Ziegelbruch gefüllt und ergeben so einen guten Wärmespeicher.

Der Heizofen:

Der Ofen zum Heizen entstammt vollständig Christophs Kopf und entpuppt sich nun in seinem ersten Winter als wahres Goldstück. Als drei Tonnen schwerer Grundofen ist sein Bauch unter der Feuerstelle einen guten halben Meter dick mit Basaltsteinen, Backsteinen und Lehm als Wärmespeicher gefüllt. Über der halbrund gemauerten, ziemlich großen Feuerstelle befindet sich ein Zugsystem von mehr acht Metern Länge. Der gesamte Ofen ist – genau wie der Kochofen – aus Backsteinziegeln und Lehm gemauert. Die Züge und der Boden des Feuerraumes sind zusätzlich noch ausgekleidet mit Schamottsteinen. Beide Öfen sind mit Lehm verputzt und mit Kalk geweißt. Der Ofen wird, je nach Witterung, ein- bis zweimal am Tag mit einem Arm voll Holz eingeheizt, so wird das ganze Haus angenehm temperiert. Im letzten Winter wurde im oberen Stockwerk schon ein kleiner gusseiserner Ofen mit Abwärmenutzung gebaut, der den großen Heizofen jetzt bei extremen Minustemperaturen unterstützen kann.

Strom

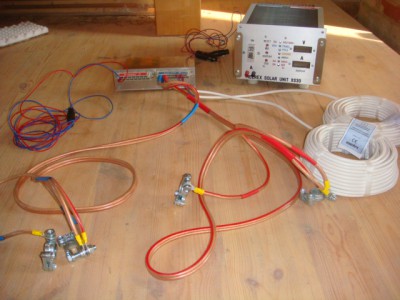

Da wir genauso wenig Elektriker wie Klempner sind, war die ganze Sache mit dem Strom erst mal ein Buch mit sieben Siegeln für uns. Wir hätten zwar die Möglichkeit gehabt, eine reguläre Stromleitung zu unserem Haus ziehen zu lassen, aber es war uns klar, dass wir eine unabhängige Stromquelle haben wollten. Deswegen entschieden wir uns für eine Solaranlage. Wir durchforsteten das Internet und mit der Unterstützung eines versierten Freundes von Christoph besorgten wir uns zwei 180 Watt-Solarpanels, zwei spezielle Solarbatterien, jede mit 250 Ampèrestunden Speicherkapazität, einen Laderegler, der das Input durch die Panels regelt und die Batterien vor Tiefenentladung schützt und weiteres Zubehör, wie Kabel etc. Die Solarpanels wurden an der Südseite des Hauses am Dach installiert, leider nicht im optimalsten Winkel, aber für unsere Möglichkeiten so optimal wie möglich. Damit war das Einfachste erledigt, danach erfolgte ein längerer Kampf mit dem Befüllen und erstmaligem Beladen der Batterien, da wir weder wussten, was genau in so eine Batterie hinein soll und wie man sie dann händeln muss. Aber auch das meisterten wir und als der Laderegler nach zwei Monaten Wartezeit endlich mit der Post ankam, konnten wir stolz unsere Handys am eigenen Strom laden! Bis dahin hatten wir unser Dunkel immer mit Petroleumlampen und diesem kleinen IKEA-Solar-Nachttischlampen erhellt, nun konnten wir Stromleitungen ziehen und es ward Licht! Die gesamte Stromanlage basiert auf der für Solaranlagen typischen Stromspannung von 12 Volt und nicht auf den 220 Volt des herkömmlichen Stromnetzes. Deswegen braucht man als Lichtquelle 12 Volt- kompatible LED-Lampen oder - für „normale“ Leuchtmittel - einen Stromumwandler, der die Spannung erhöht. Sämtliche anderen Geräte müssen ebenfalls umgerüstet werden oder über den Stromumwandler laufen. Da vor allem im Winter nicht immer mit Sonnenschein zu rechnen ist, ist auch der Strom nicht grenzenlos verfügbar, deshalb achtet man automatisch darauf, bewusst mit seinen „Vorräten“ umzugehen, möglichst energiesparende Geräte zu benutzen und überlegt auch hier wieder, was nötig ist und was nicht. Horrende Stromfresser - zum Beispiel ein Haarfön mit durchschnittlich 1000 Watt - verbannt man da ganz schnell aus dem Haus. Auch größere Haushaltsgeräte wie ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine würden die Batterien sehr schnell leeren. Aus diesem Grund haben wir uns gegen einen Kühlschrank entschieden und verwahren brenzlige Lebensmittel entweder in einem „Naturkühlschrank“ (ein im Boden vergrabenes Tongefäß) oder in der nach Norden gelegenen kühlen Speisekammer auf. Den Luxus einer Waschmaschine habe ich mir im letzten Jahr jedoch geleistet, diese läuft allerdings über den Benzingenerator.

Wasser:

Die Wassergeschichte würde diesen Rahmen hier sprengen...

Wir beziehen unser Trinkwasser unter anderem aus dem Dorf, welches wir mittels Anhänger und Zisterne auf den Berg bringen. Als Brauchwasser nutzen wir Regenwasser.

Sieht so aus, als hättest du noch keine Wahl getroffen.